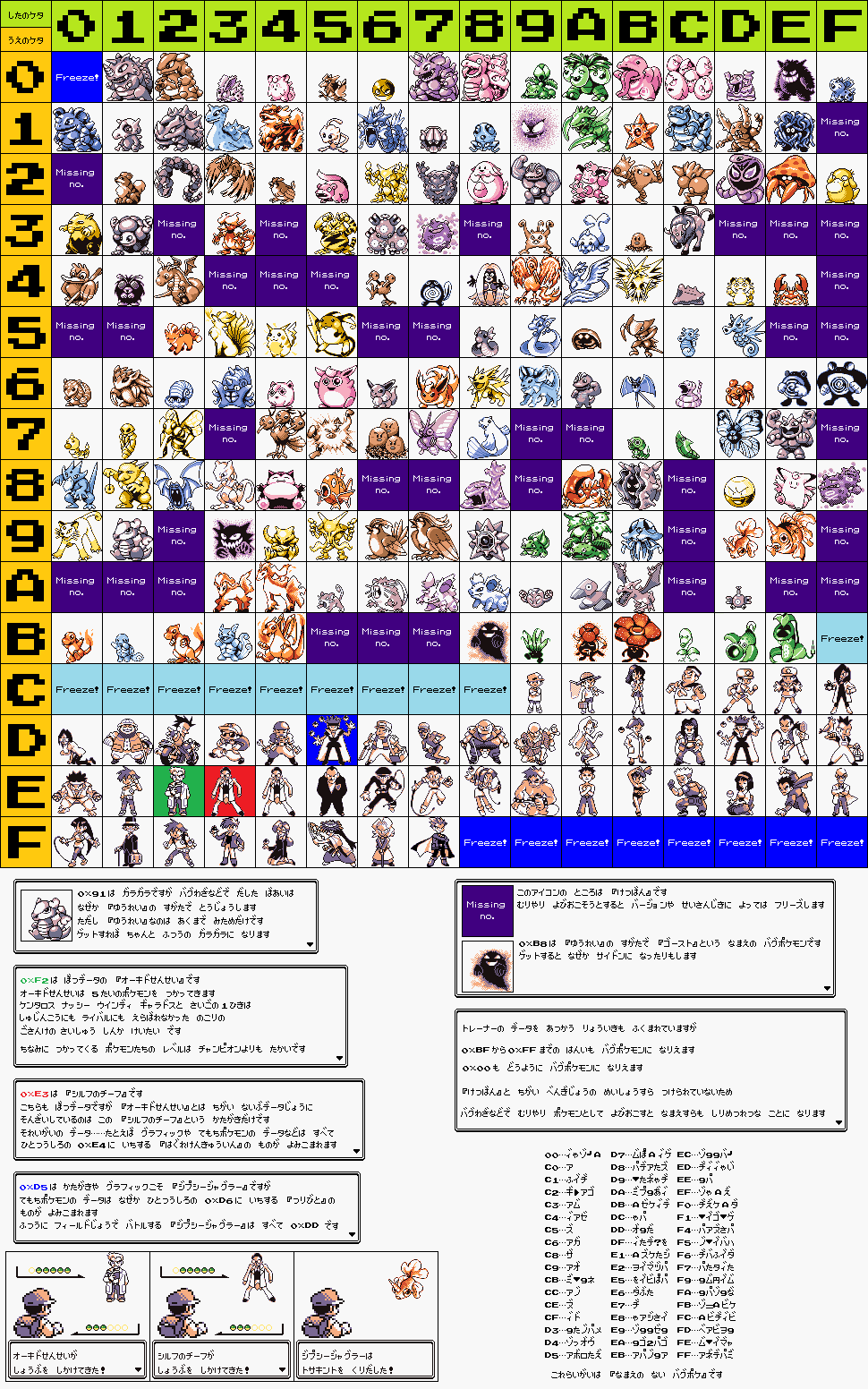

金銀以降のシリーズでは内部データ上で各ポケモンを処理する際の値は所謂「全国図鑑ナンバー」と一致していますが、赤・緑・青・ピカチュウ版(すなわち「初代」)では

それとは異なる独特の順番でナンバリングされています。

そんな初代特有の内部番号順を見やすくまとめたのがこの表です。↓

・この内部番号順は「151種類のポケモン達が生み出されたおおよその順」と見ていいのだろうか?

勿論「会議でそのポケモンのデザインや設定等が生み出された時期」と「実際にそのポケモンがデータとして打ち込まれた時期」が必ずしも一致している訳では無いだろうから飽く迄「おおよそ」…。

・全体的な傾向として、(後半はそうでもないけど)前半は進化系列もクソも無いぐっちゃぐちゃな並び。初めて進化系列で並んでいるのはロコンとキュウコン(0x52と0x53)。

当初は進化(姿や鳴き声すらも変わるほどのパワーアップ、成長)という概念が無かったのかもしれない。

・後付けで生み出された進化後もいれば、後付けで生み出された進化前もいるのだろう。

個人的な偏見だが……。例えば、ニド夫妻の進化系列はニドキング及びニドクインありきで、「このモンスター達の幼体はこんな感じの造形だろう」というコンセプトで

ニドラン♂♀のキャラクターデザインがなされたかのような印象がある。

その後、「この幼い奴らからいきなり成体になるのはちょっとヘンかな」という事で中間のニドリーノ・ニドリーナが生み出された…とか?

・あるいは、ニドキング・クインはニドラン♂♀の進化した姿(=成長した姿)ではなく、突然変異個体だとか滅多に生まれないレアな個体だとかそういう設定だったのかもしれない。

そう考えると、ただのワンちゃんでしかないガーディに対してウインディが伝説だとかいう壮大な設定になっているのにも納得がいく…のか?www

サイドンも「サイホーン達の首領(ドン)」というニュアンスで付けられたネーミングっぽい…?

・サイホーンはまぁちゃんと「犀(サイ)」っぽい造形だけど、進化して2本足で立つようになった(という設定になっている)サイドンになるともうサイ要素無くなってきているよね…。

・ユンゲラー(0x26)も、当初某超能力者(笑)をコンセプトにしたモンスターという事でこいつが生み出され、その後に進化前(ケーシィ)と進化後(フーディン)が生み出されたのではという印象を受ける。

内部番号を見ていると…、フシギソウ(0x09)もそのクチなのではという気もしないでもない。

・前半はおおよそ動植物をそっくりそのままモチーフにしたポケモンばかりだが、ユンゲラー(0x26)辺りからだんだん「人型のポケモン」、すなわち

「見た目やモチーフ自体ではなく“どんな行動をするのか”がキャラクター像のキモになっているポケモン」「“動植物の種の多様性”ではなく“機能の多様性”をイメージしたポケモン群」が

現れてきているように思える。ユンゲラーは「超能力」、ゴーリキーは「力自慢」、バリヤードは「パントマイム」、サワムラーやエビワラーはそれぞれキックボクシングとボクシングという「格闘技」、

スリープは「催眠術」、といった具合に。まぁスリープは獏(バク)という動物の意匠も取り入れられたハイブリッドなポケモンだけど。

…あ、でもケーシィ系列だってキツネか。

・「元々はそういうつもりでキャラデザされた訳ではないけど、後になって進化系列という設定にされた」という組み合わせもあるのかもしれない。

逆のパターン、すなわち「当初は進化系列として生み出されたけど後になってひっぺ剥がされた2種」という事例もありそう?

・ミュウは、開発者インタビュー等でたびたび語られるように「赤緑開発期の最後の最後に入れられたポケモン」である。

(参考:社長が訊く『ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー』 ― 1. 最終電車に間に合った『ポケモン』)

にも関わらずミュウが0x15と比較的早い位置にいるのは、元々「けつばん」だった領域にねじ込まれたからという事なのだろうか。

・ブーバーとエレブーの間にいるけつばん(0x34)はもしかしてルージュラのプロトタイプ(だった奴)…?

三鳥が炎・氷・電という順であるように、人型組もまた炎・氷・電だったのかなぁ…と勘ぐってしまう。ちなみに三色パンチの内部番号もこの順である(0x07,08,09)。

「炎・氷・電をトリオとして扱おう」というメンツの決め事そのものだけでなく、「この順番にしよう」という決め事もどことなく感じられる。

・イーブイ系列は一応進化系列で固まって並んでいる(0x66〜0x69)が、進化後3種の順番が図鑑ナンバーとは異なる。

こうやって見てみると、元々はブースターがイーブイの正統進化だった……というか元々は「進化系が複数あるというコンセプトのポケモンなんかじゃなかったのでは?」という見方が生まれてくる。

当初はイーブイ→ブースターというシンプルな進化系列(もっとも、当初は今とは異なる名前だったかもしれないが)だったが、後に「進化系が複数あるというコンセプトのポケモン」へとシフトされ、

トゲトゲしい容姿のサンダースと半魚のような容姿のシャワーズが追加された…みたいな。勿論コレは内部番号と見た目だけを材料にコネコネした妄想ではあるが。

でも、こうやって改めてブイズの容姿を見てみると「イーブイのもふもふを保ち続けているのはブースターだけなんだよなぁ」と気づかされるんだよね。

・ガラガラ(0x91)はなーんか不安定な印象。

“ゆうれい”が絡むのは、ポケモンタワー関連のイベント及び“ゆうれい”と同じくらいのタイミングでガラガラというポケモンそのものが構想されたからなのだろうか?

そういえば、シオンタウンにいるNPC達のセリフでもあくまで「カラカラの“おかあさん”」という表現であって「ガラガラ」という単語は誰も発していないんだよね…。

・ジムリーダーや四天王達は内部番号においても劇中での順番とおおよそ同じ並び方だが、ちらほらそうじゃない人もいる。ジムリーダーは、「ロケット団ボス」としての側面が強いサカキを除いた場合

(というか「最後のジムのリーダーはなんとあのサカキだった!!」っていう設定自体がなーんかツギハギの後付け設定くさい)、ナツメ(0xF0)だけが順番通りでない。

空を飛ぶの画面における順番で「あくまで冒険の途中で訪れる数ある街のうちのひとつでしかないヤマブキ」が何故かセキエイ高原をも押しのけ一番最後になっている件を彷彿とさせる。

・四天王は……。そう、何故かシバ(0xE9)だけが一回り早い。カンナとキクコの間(=本来シバの内部番号としてはこっちの方がふさわしいんじゃ?と思われる位置)には何故か祈祷師が…。

・オーキドせんせい(0xE2)は何故没になってしまったのだろうか…。

「チャンピオンよりも強い劇中最強のトレーナーは意外にも身近なところにいた」ってのはなかなか燃えるシチュエーションかも…?www

あるいは、単純な話で煮詰める時間がなかったとか?

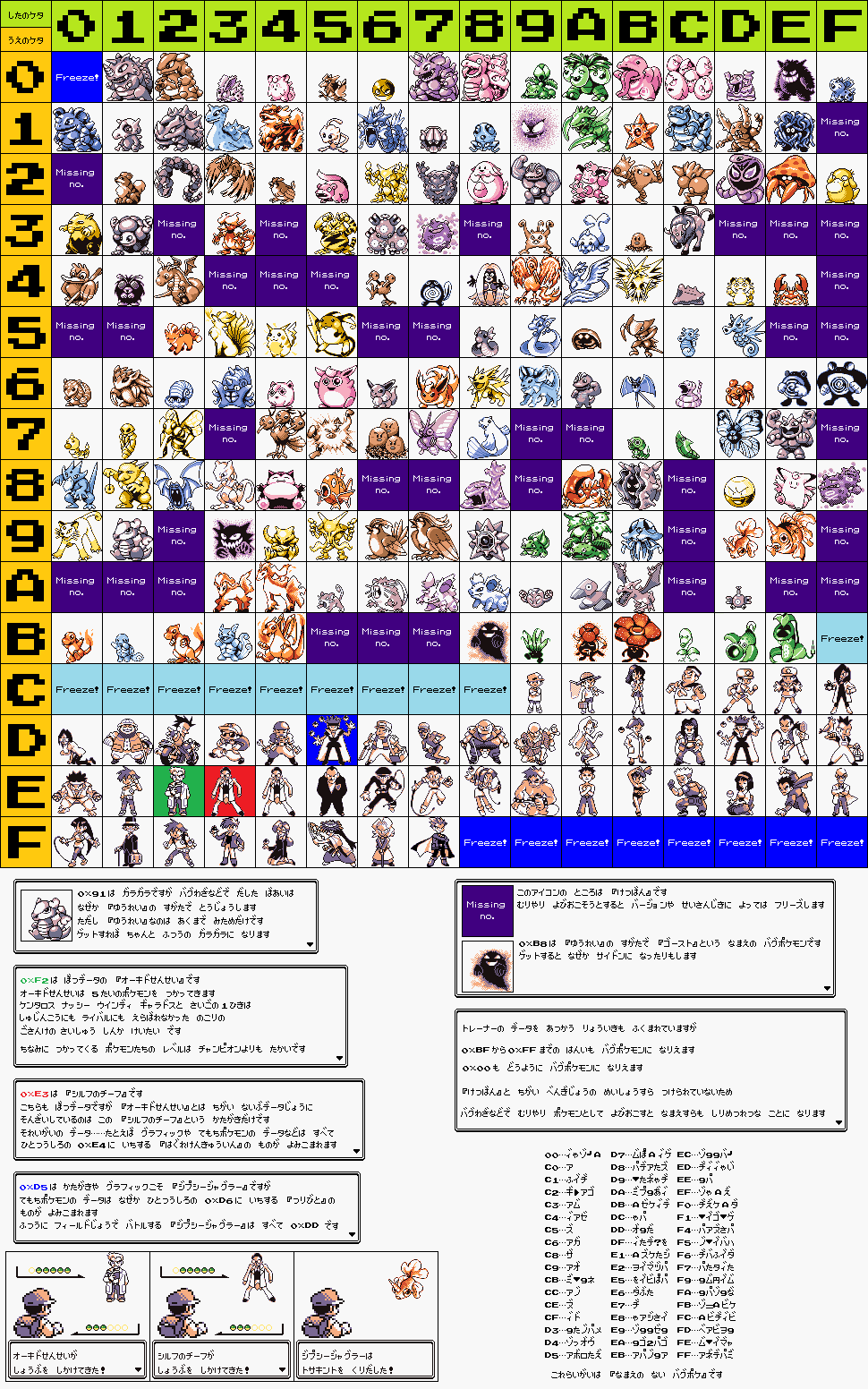

ちなみに、金銀ではこうなります。↓

・トレーナーやバグポケモンだった領域に金銀で新たに登場したポケモンたちが宛てがわれています。何故かポッポ、ホウオウ、ソーナンス、ブルーがふたつずつありますが…。

・これはあくまで「初代と通信交換をする時にのみ参照する内部番号テーブル」です。

金銀では、通常はこれとはまた別の内部番号テーブル(「内部番号=全国図鑑ナンバー」となっている)を参照しています。

・バグポケもこの内部番号テーブルを参照します。例えば、初代側で用意した0x1Fのけつばんを金銀側で「ステータスをみる」とハッサムになっています。技でも同じような事が起こります。

まぁ実際に交換する事はなかなか難しいのでしょうが…(種族値・個体値・努力値・レベルから算出される実数値と実際の実数値に食い違いがある等)。

・セレビィはこの内部番号テーブルにはいません。お目当ての内部番号に対応するバグポケを捕まえて金銀に輸送…という手法はセレビィの場合はそもそも不可能という訳です。

あと、こんなのも作ってみました。↓

青…杉森建(すぎもり けん)氏

緑…森本茂樹(もりもと しげき)氏

赤…にしだあつこ氏 です。